A finales de enero de 2020, se comunicaron los primeros casos de la COVID-19 (enfermedad causa por el virus) en España. Con más de 5.000 casos confirmados, el 14 de marzo del 2020 el Gobierno español decretó un estado de alarma (BOE, 2020) que se alargó hasta el 3 de mayo de 2020 y que supuso el confinamiento en casa de toda la ciudadanía excepto para la adquisición de productos de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios o por causa mayor (una situación de cuarentena global en todo el territorio). España fue uno de los países con mayor afectación de la COVID-19, con 3.741.767 casos confirmados a fecha 15 de junio de 2021 y 80.517 muertos (Hopkins, 2021). Estas cifras sitúan nuestro país como el undécimo del mundo con más casos de COVID-19.

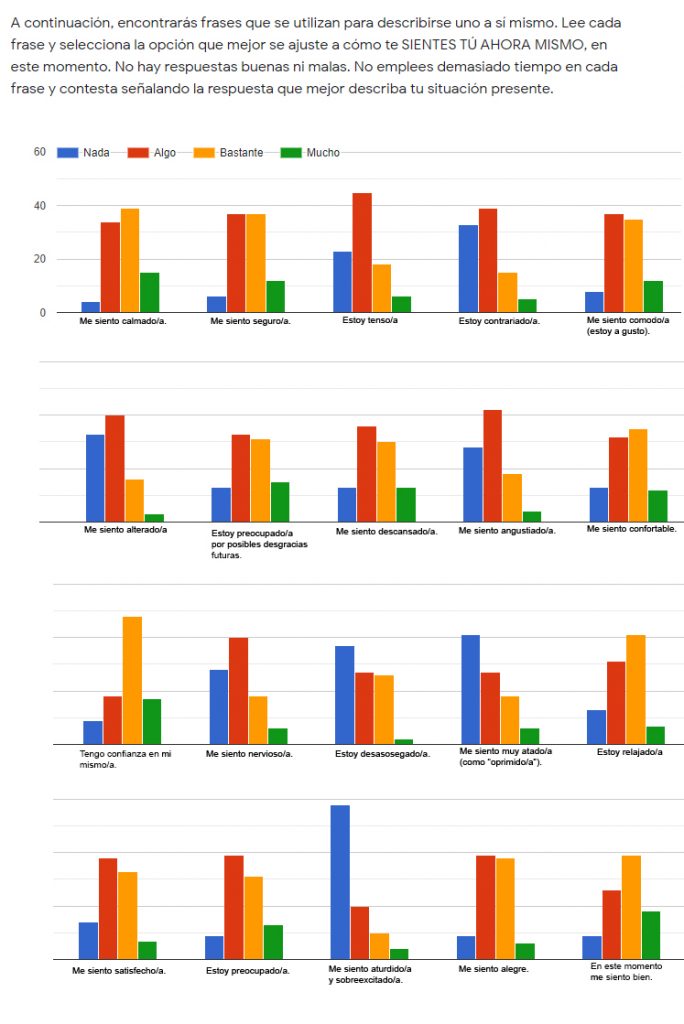

Teniendo en cuenta las condiciones del confinamiento, las características de la pandemia y los múltiples factores asociados, son muchos los autores que hablan sobre los posibles efectos psicológicos negativos y el elevado nivel de estrés psicosocial, (Sandín y Chorot 2017). Y si vivir una situación de pandemia tiene un efecto sobre el bienestar emocional de las personas (niveles de ansiedad altos, un estado de ánimo bajo, estrés postraumático, incluso preocupación patológica); no podemos olvidar el impacto en el ámbito familiar.

El equipo de profesionales de la Asociación de Cardiopatías Congénitas (AACIC), que trabaja directamente con niños, niñas, adolescentes y jóvenes con cardiopatía y sus familias y que los apoya en momentos de crisis y dificultades para poder así mejorar su calidad de vida, cogió la preocupación de todos sus miembros ante la situación que se estaba viviendo a principios de 2020 por la COVID-19. Las familias mostraban preocupación, angustia, miedo, incertidumbre de cómo podría afectar la COVID-19 en caso de un posible contagio de su hijo/a, y preguntaban sobre cuáles eran las mejores medidas para prevenirla, que pasaría con las visitas que tenían programadas en el hospital, etc.

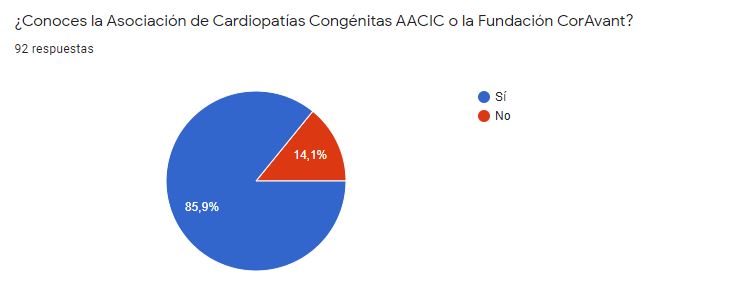

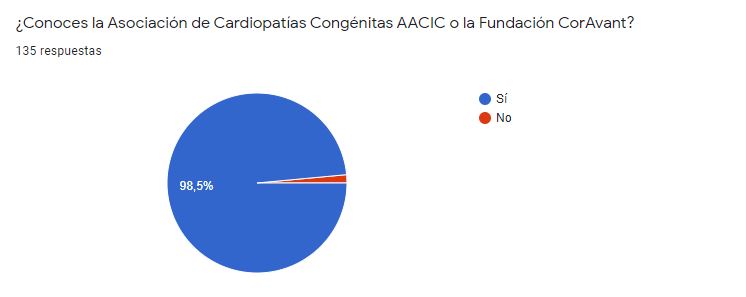

Por este motivo, en abril de 2020, se inició un estudio de AACIC y la Fundación CorAvant conjuntamente con el Grupo de Investigación de Pareja y Familia de la Facultad de Psicología Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna (Universitat Ramon Llull) con el fin de poder conocer como afectaba la situación que se estaba viviendo a causa de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 en las familias con uno/a hijo/a con malformación congénita, para poder diseñar y dar una respuesta tan ajustada como fuera posible a las nuevas necesidades durante y después de la crisis sanitaria.

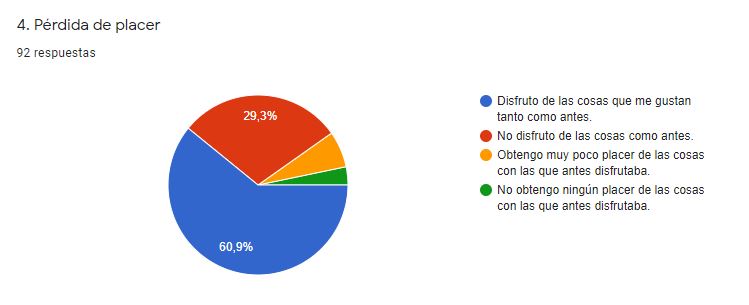

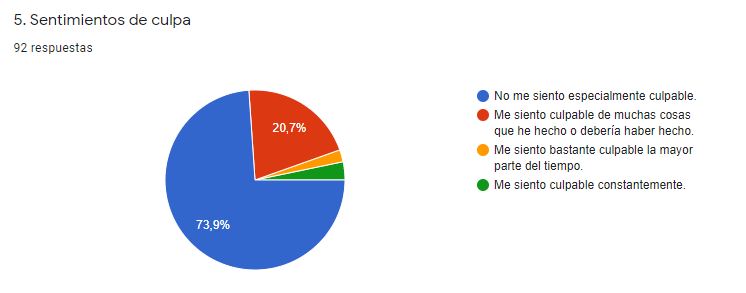

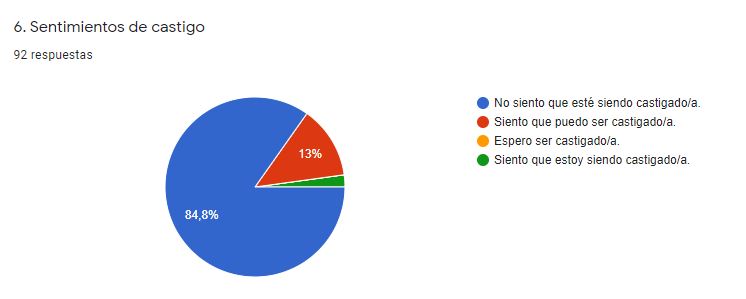

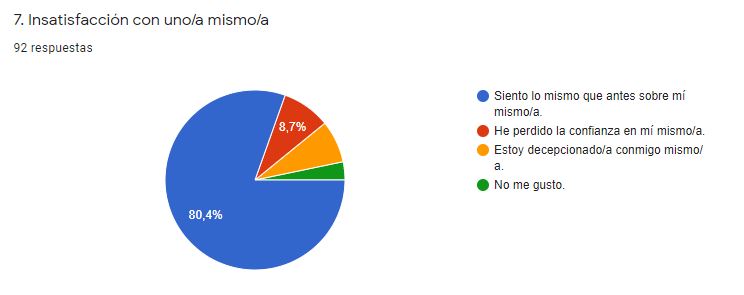

Para hacerlo se recogió y analizó el impacto en el ámbito de bienestar individual de cada progenitor (niveles de ansiedad y depresión) y del de bienestar familiar (las relaciones familiares y de pareja).

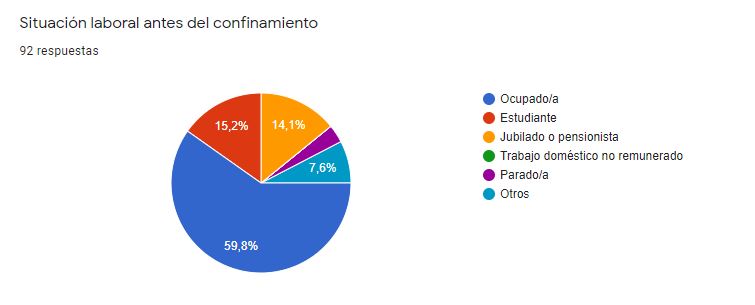

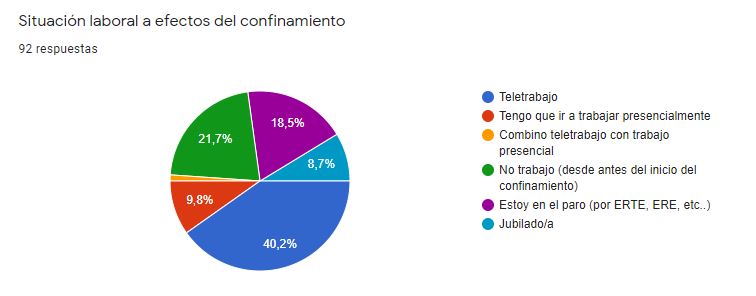

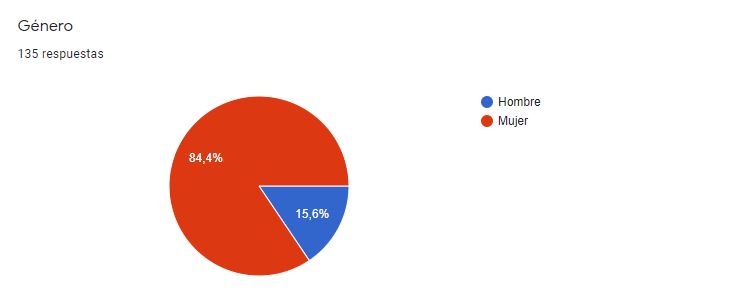

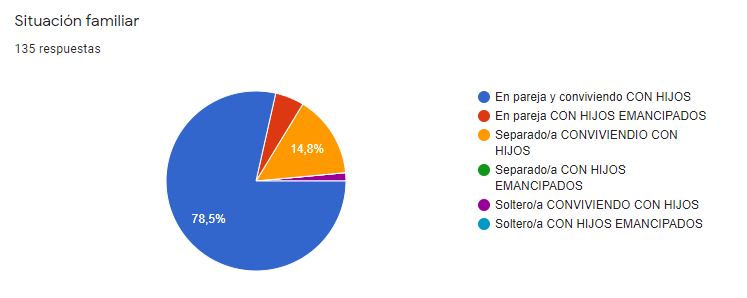

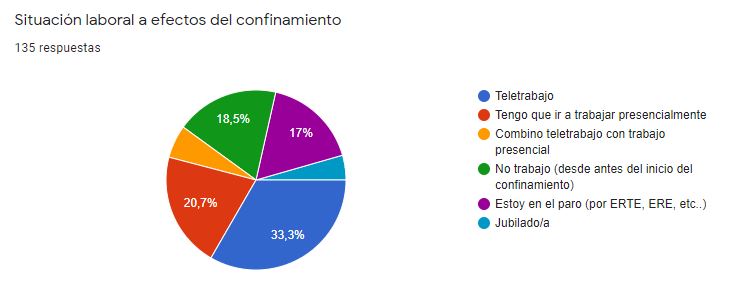

Participaron 105 progenitores, el 19% (n=20) eran padres y el 81% (n=85) eran madres. Del total, un 62,9% (n=66) se encontraba en una situación laboral activa, un 19% (n=20) estaba jubilado y se dedicaba al trabajo doméstico o parado ya desde antes de la pandemia y el 18,1% (n=19) estaban sin trabajo o al paro como consecuencia de la situación de pandemia.

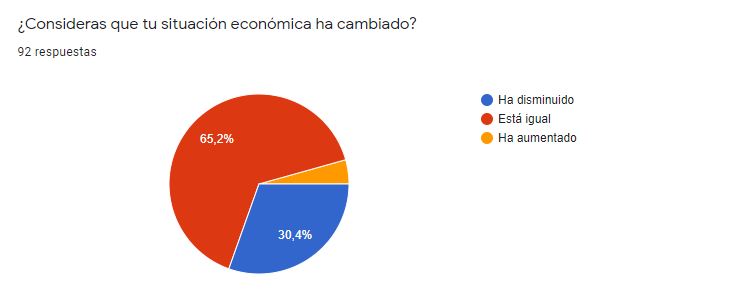

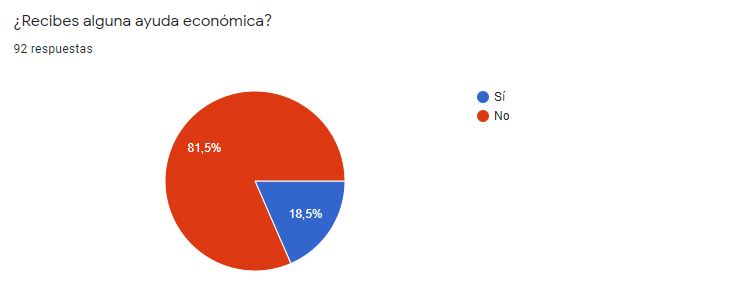

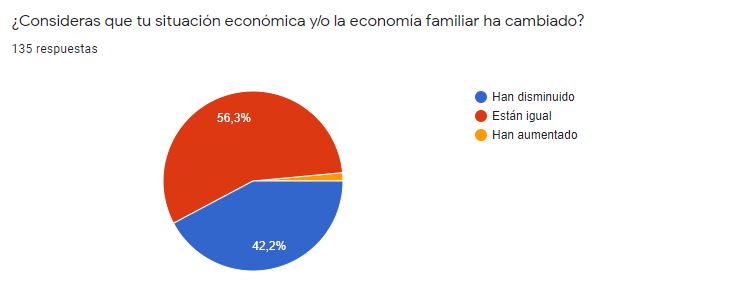

En cuanto a la economía familiar, un 51,4% (n=54) mantenía su situación económica prepandemia y un 48,6% (n=51) estaba detectando como disminuía su economía.

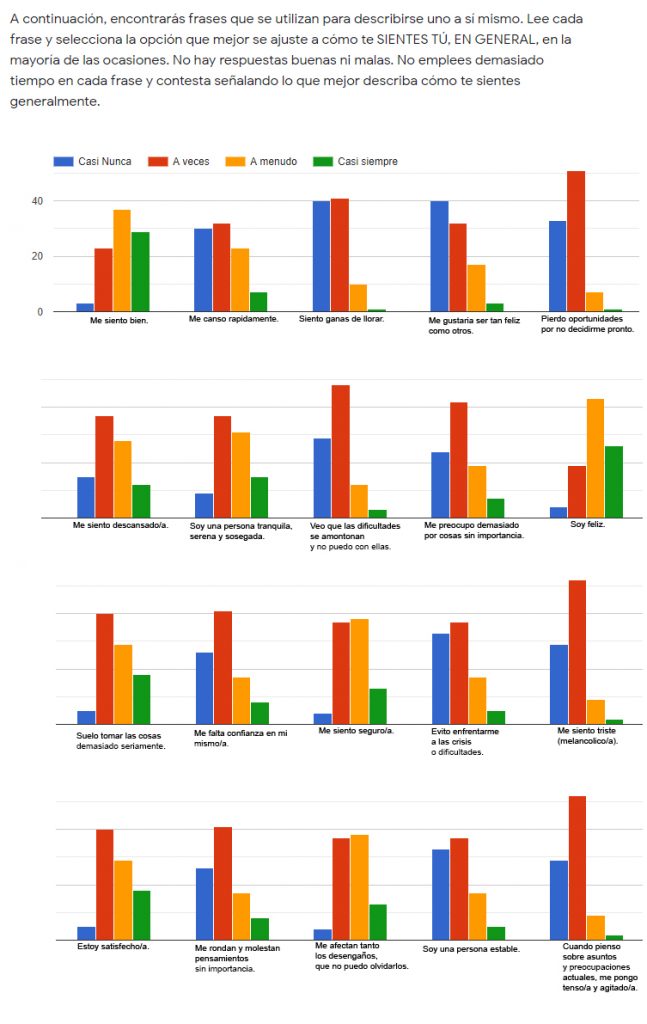

Todos los participantes respondieron un cuestionario en línea que constaba de tres partes:

- Datos sociodemográficos y laborales.

- La percepción sobre la relación conyugal y parental.

- Estado emocional personal (ansiedad y depresión).

Esta recogida de datos nos permitió conocer, en una primera fase (de abril a mayo de 2020) el impacto de la situación de confinamiento (momento inicial de la pandemia), tanto en el ámbito individual como en el relacional, y en una segunda fase (de julio a octubre de 2020), la adaptación de las familias a la situación de pandemia. Participaron 37 progenitores.

Los resultados muestran que la relación de pareja y la parentalidad de las familias con un hijo o hija con cardiopatía no difiere de forma significativa, estadísticamente, entre las dos fases. Aun así, se aprecia una tendencia general de mejora de la percepción de las relaciones familiares, en especial en el caso de las madres, con la adaptación al contexto de pandemia a la segunda fase. Y se observa como los padres perciben una relación de pareja menos armoniosa y una relación con los hijos e hijas con más dificultades.

En contraste con las familias de la población general en situación de confinamiento, las familias con un hijo o hija con una cardiopatía congénita perciben una relación con la pareja más equilibrada y en el ámbito familiar más complicaciones.

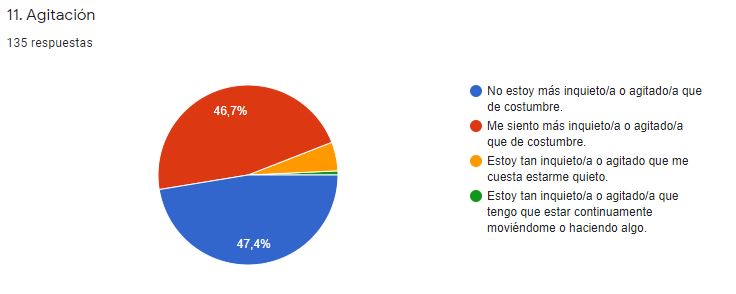

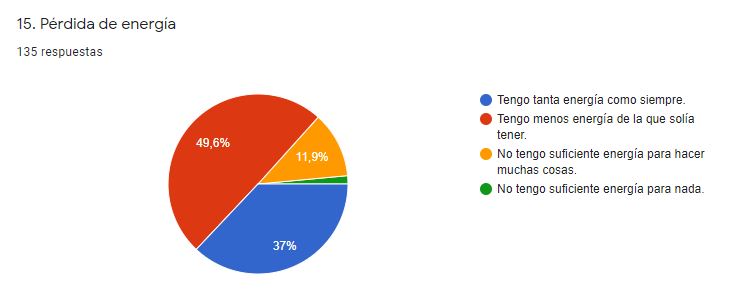

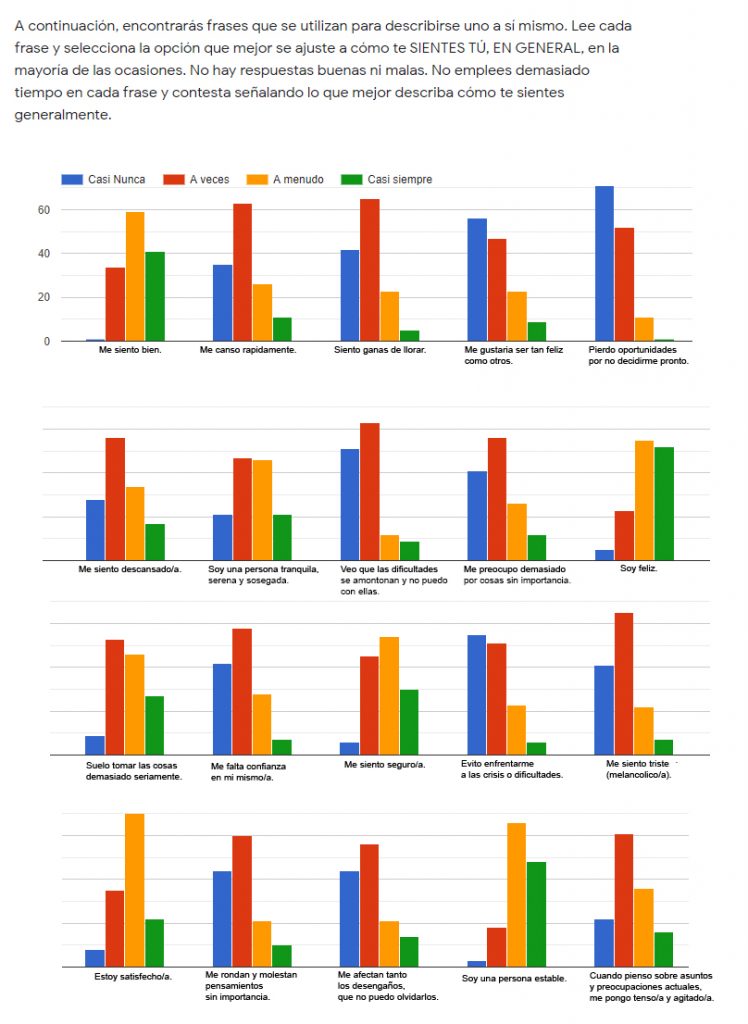

En cuanto al estado emocional de las familias estudiadas, hay que decir que los niveles de ansiedad no difieren estadísticamente de forma significativa entre las dos fases. Ahora bien, sí que encontramos diferencias destacadas cuando comparamos los valores entre padres y madres. Las madres presentan unos niveles de ansiedad más elevados que los padres, pero que disminuyen a medida que se van adaptando a la situación de pandemia, cosa que no pasa en el caso de los padres.

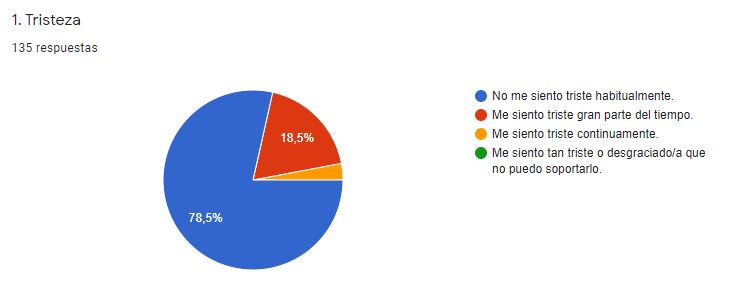

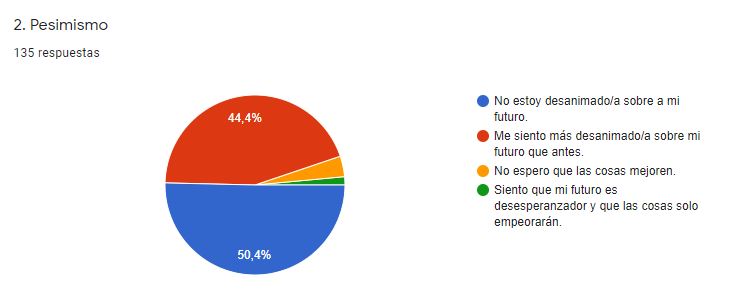

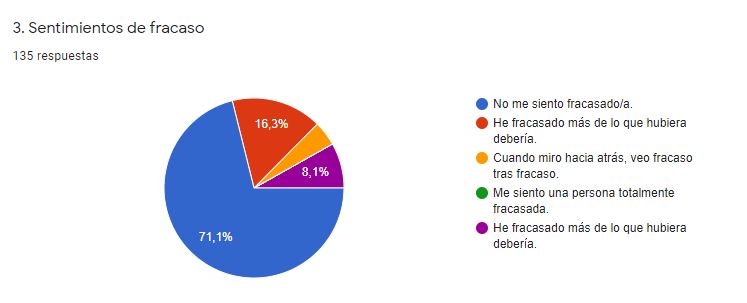

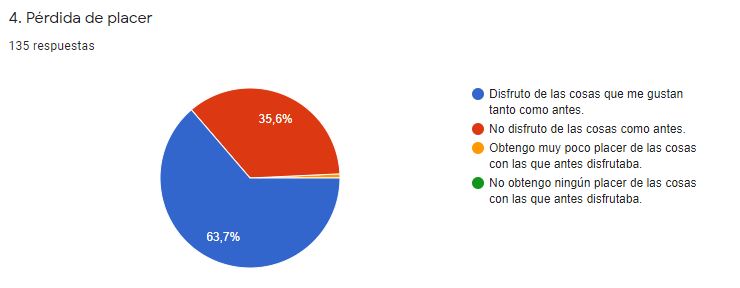

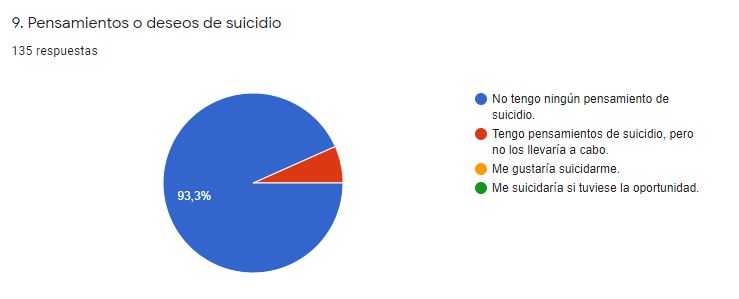

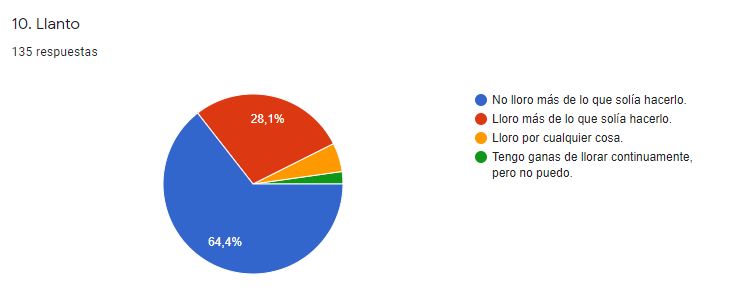

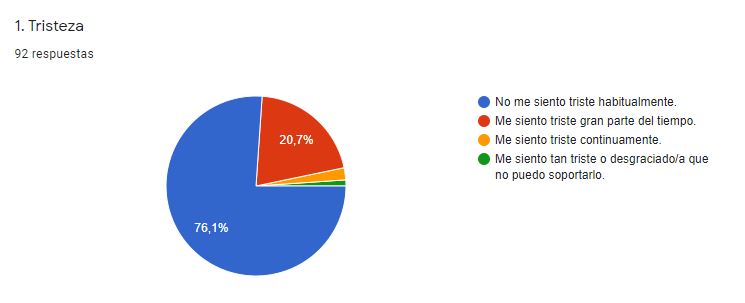

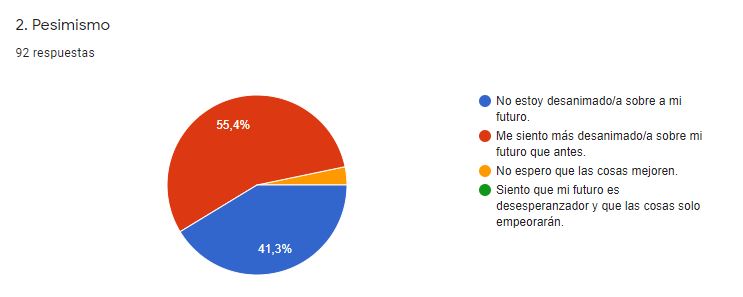

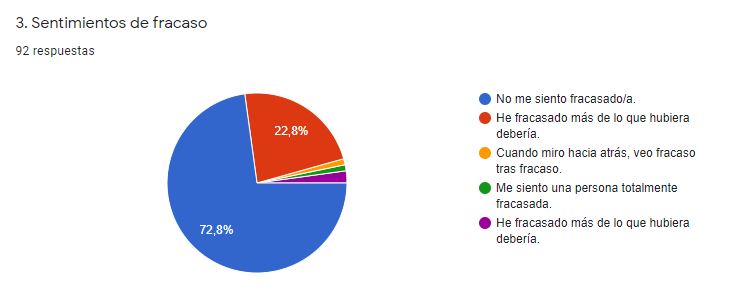

En cuanto a la depresión, no se ha encontrado ningún indicador significativo de depresión ni en las familias con una criatura con cardiopatía ni en las de la población general. Aun así, en las familias que han visto como disminuía la economía familiar con la pandemia, los valores de depresión han aumentado, lo que hace evidente que resulta una situación que les preocupa y les afecta.

Y, finalmente, hemos podido observar, según los datos recogidos en la situación de pandemia, que cuanto más preservadas están las relaciones de pareja y familia, mejor estado emocional y, viceversa, cuanto más ansiedad y depresión a las familias, más deteriorada se percibe la relación de pareja y familia.

Así pues, gracias a este estudio podemos llegar a la conclusión que, a pesar de que en los primeros meses de pandemia eran muchas las consultas que llegaban a la asociación por parte de las familias, el impacto de la situación pandémica a las familias con un hijo/a con malformación congénita no difiere de manera significativa de la del resto de familias que no viven esta realidad. Por lo tanto, poder dar respuesta y tener la capacidad de adaptación a la situación que nos ha tocado vivir depende de las estrategias que se tengan tanto individualmente como familiarmente.

Para finalizar, queremos subrayar que hacer este estudio nos ha permitido:

- Aproximarnos más a la realidad vivida ante una crisis sanitaria como esta por parte de las familias que tienen un hijo/a con malformación congénita.

- Hemos podido demostrar que el impacto emocional y relacional no difería significativamente del resto de familias de población general, a pesar de que nos lo pudiera parecer en un primer momento. Y, por lo tanto, que no hacía falta una intervención específica más allá de la que la asociación hace en la hora de acompañar las familias.

En definitiva, este estudio nos ha confirmado qué es para nosotros hacer investigación. Hacer investigación es una manera de sistematizar, objetivar y, a veces, conocer con profundidad todo aquello que observamos. Hacer investigación nos permite mejorar nuestra práctica profesional tanto con las personas como con las familias y esta práctica nos ayuda a mejorar nuestra investigación. Es una relación circular que se retroalimenta constantemente. Hacer que la investigación nos ayude a mejorar nuestra práctica clínica y como esta nos ayuda a hacernos más preguntas y buscar nuevas respuestas es nuestro motor de cada día.

Resultados de la investigación Relaciones familiares durante la crisis por alerta sanitaria

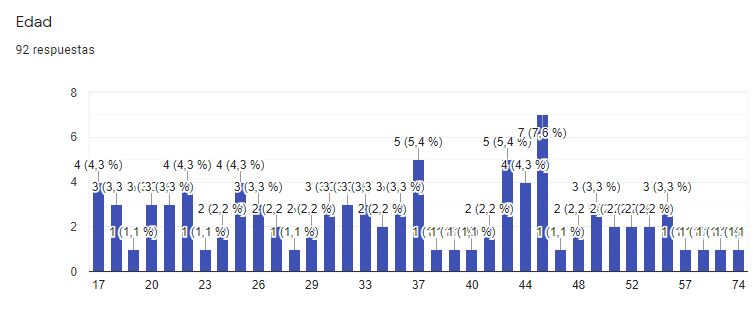

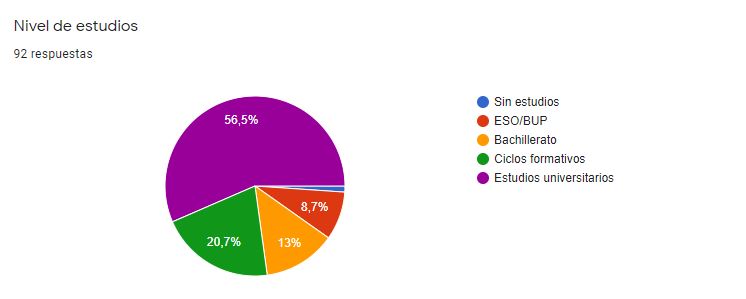

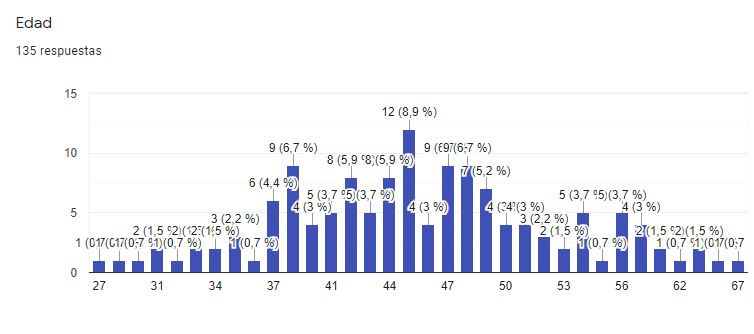

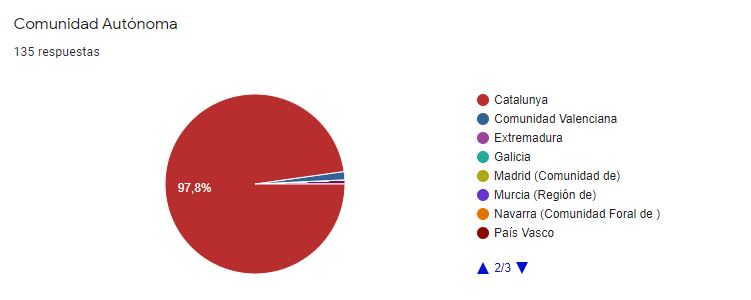

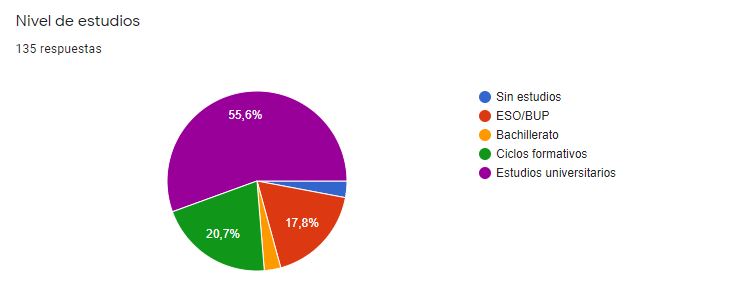

Datos sociodemográficos

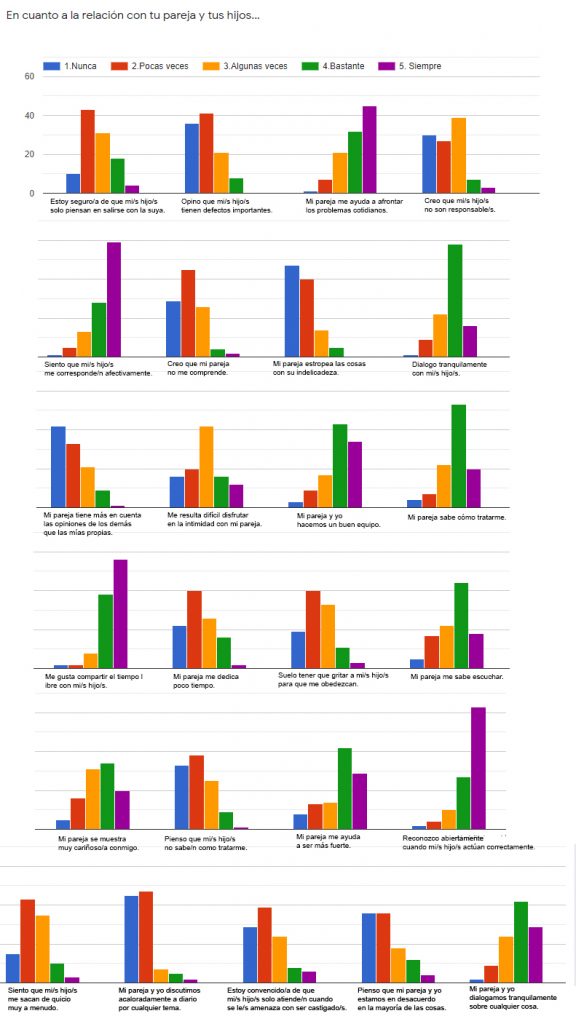

Relaciones familiares

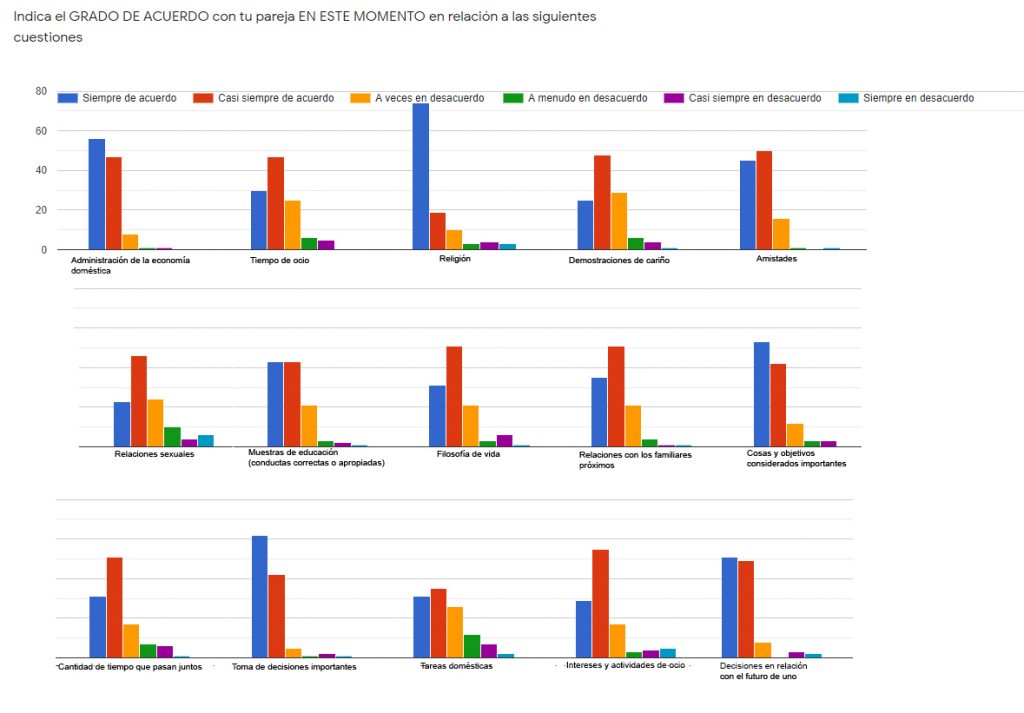

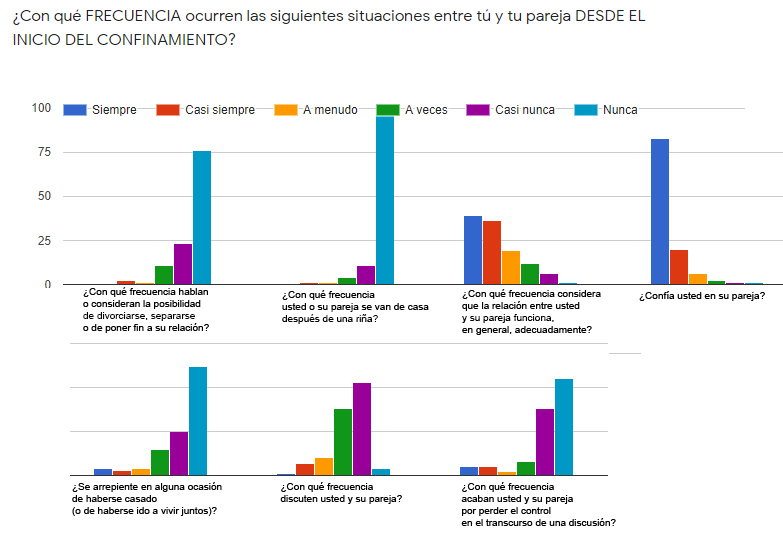

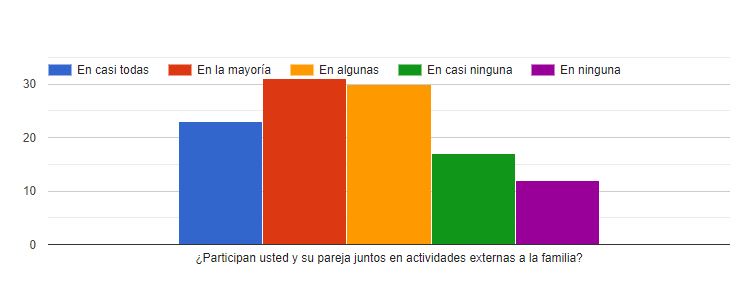

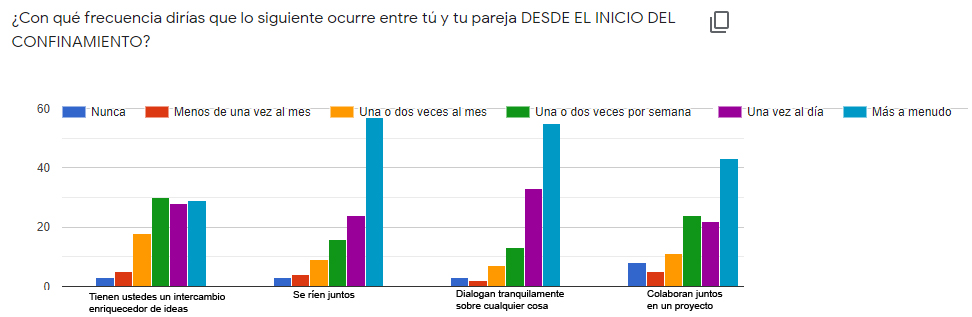

Relación de pareja

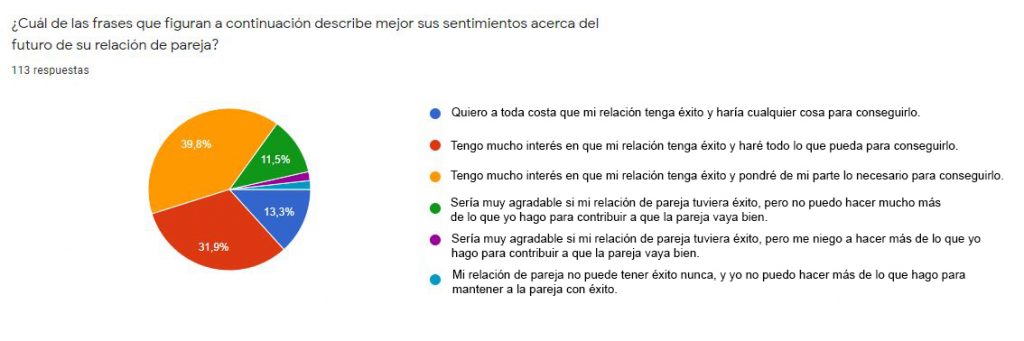

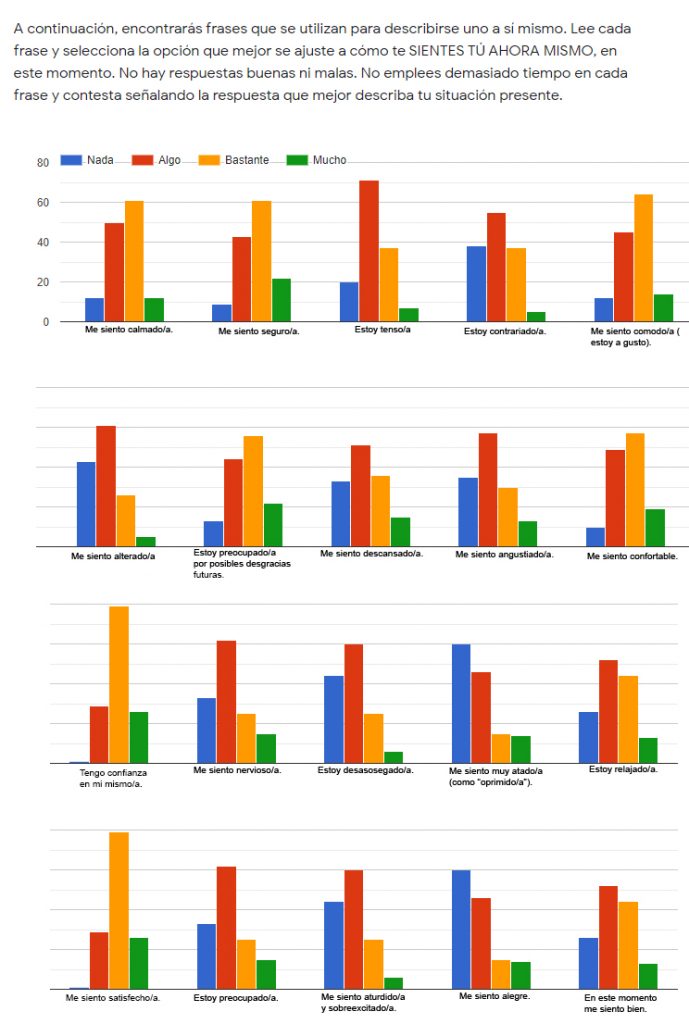

Ansiedad

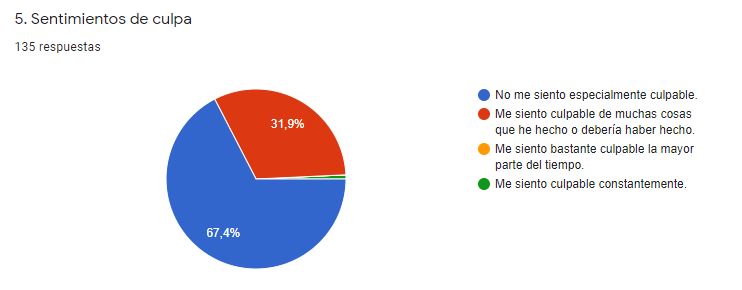

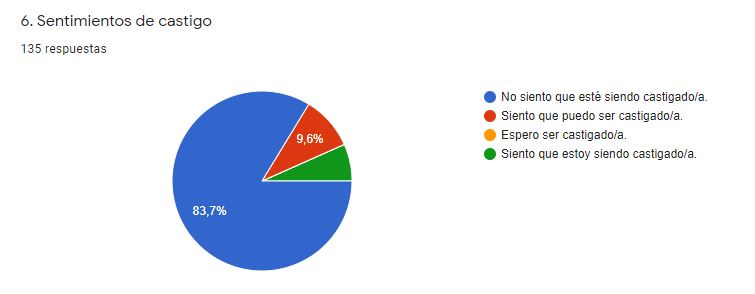

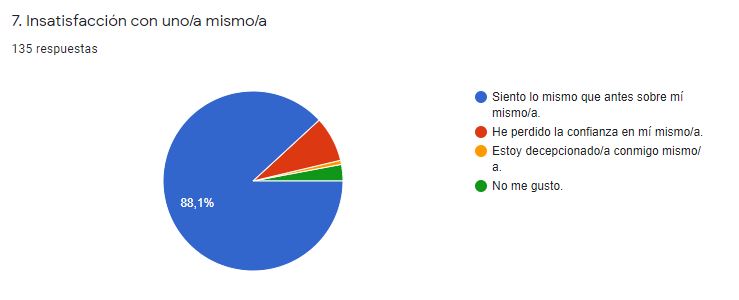

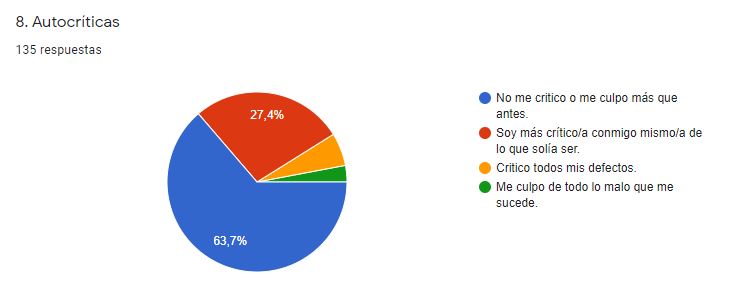

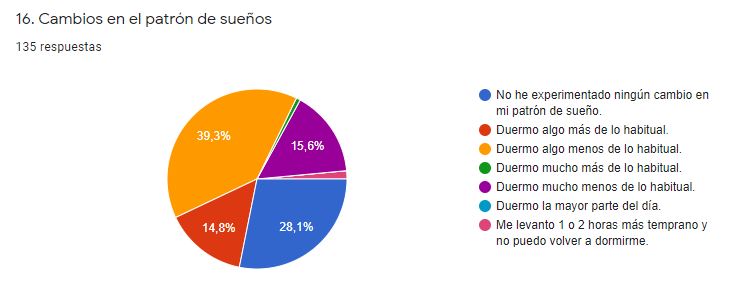

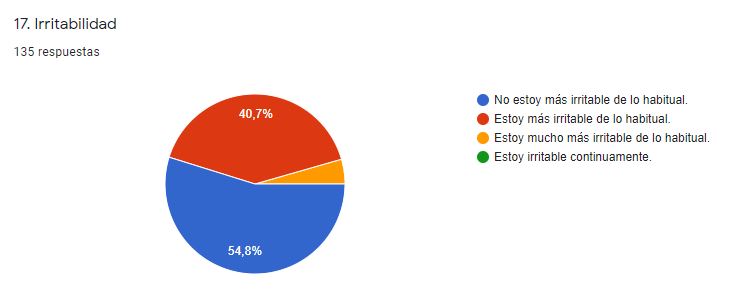

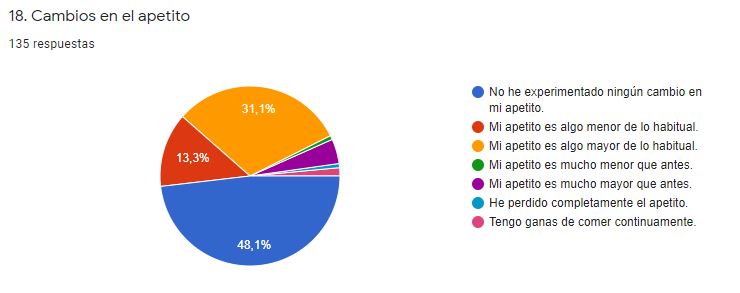

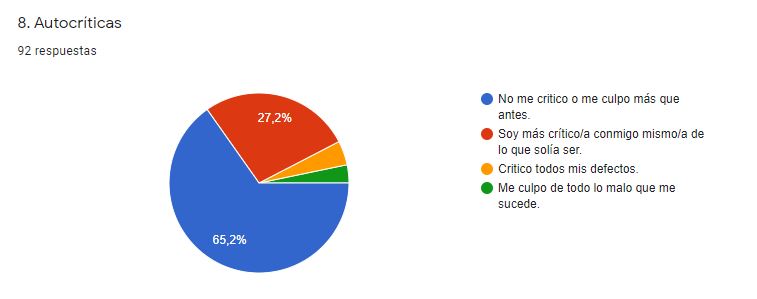

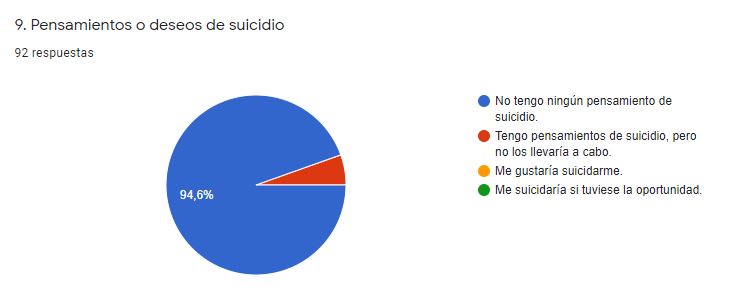

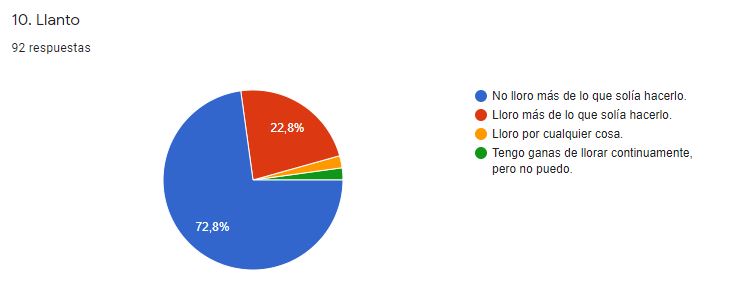

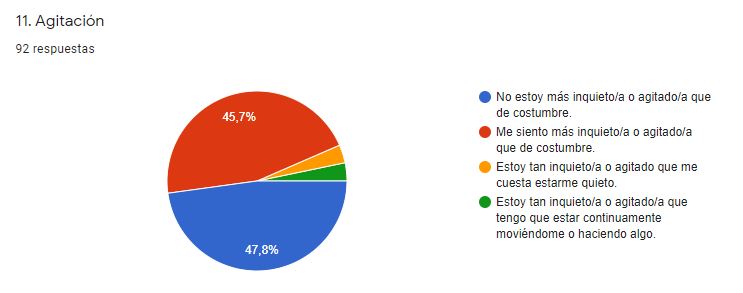

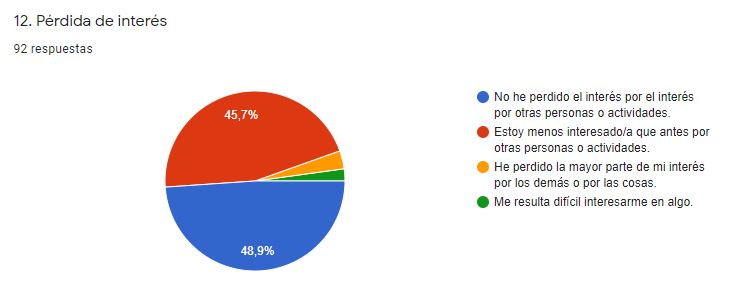

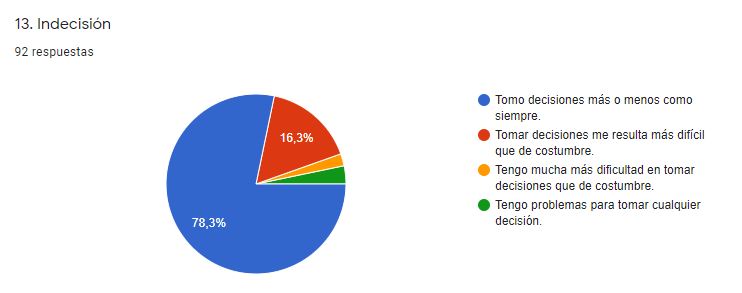

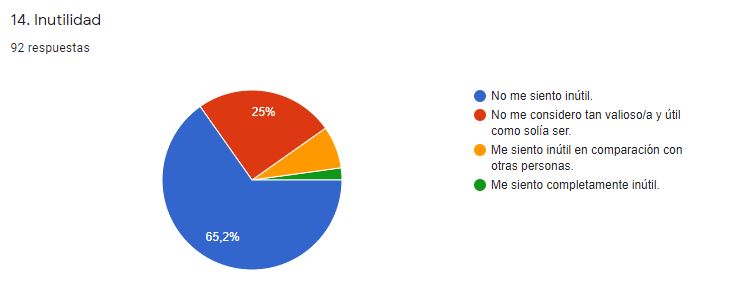

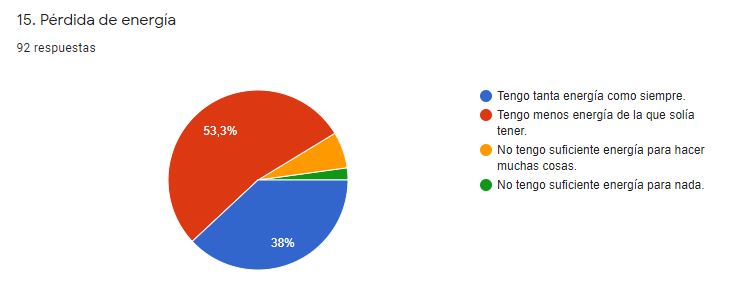

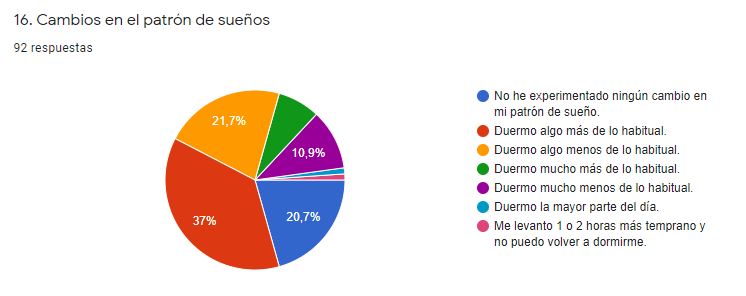

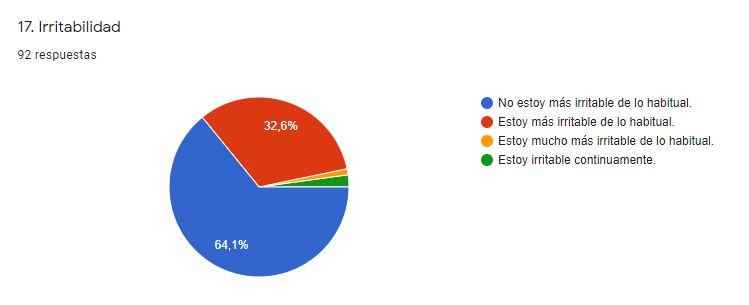

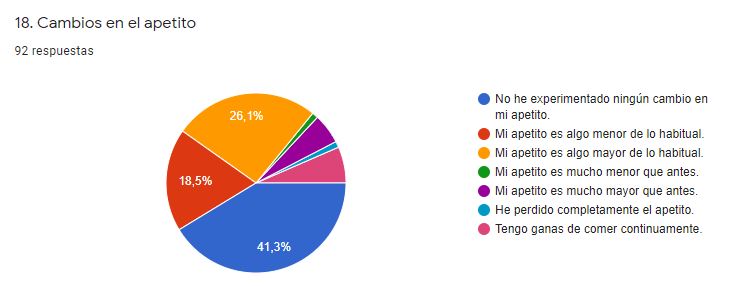

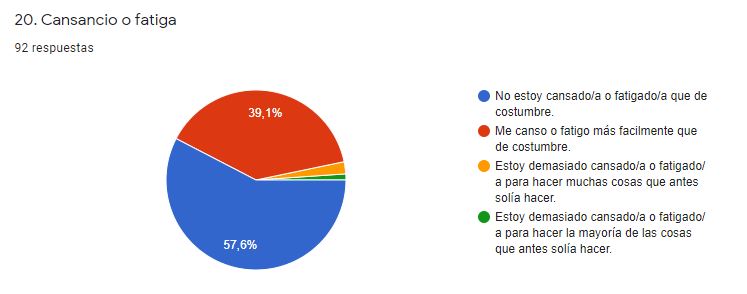

Estado emocional